Sob o signo de 2013: Como o ano que ferveu em protestos continua afetando o Brasil

Na quarta reportagem do especial de cinco anos dos protestos de Junho de 2013, o Sul21 fala sobre os reflexos daquelas manifestações para o Brasil. Confira ainda a primeira, a segunda e a terceira reportagens.

Fernanda Canofre

Poucas horas antes da manifestação marcada para o dia 17 de junho de 2013, dois repórteres do recém-criado Mídia Ninja já estavam com sua transmissão ao vivo via telefone celular, no site da Pós-TV, entrevistando quem chegava aos arredores da Avenida Paulista, em São Paulo. Era um jeito novo de cobrir protestos. As “lives” das redes sociais ainda estavam longe de existir. O coletivo, cuja sigla significa “Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação”, criado dois anos antes, tinha entrado de vez no mapa nacional junto com as multidões nas ruas, cobrindo o que estava nelas de uma maneira que a imprensa tradicional não havia entendido.

No dia que se anunciaria como um dos maiores protestos nacionais (que aqueceu o maior de todos, três dias depois), os “ninjas” buscavam entender que causas estavam levando os brasileiros a sair de casa. Num intervalo de 15 minutos, primeiro, ouviram duas travestis. No mesmo país que liderava estatísticas de mortes de transexuais e se recusava a discutir a criminalização da LGBTfobia, o deputado e pastor Marco Feliciano havia assumido há pouco a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e prometido ressuscitar o projeto conhecido como “cura gay”. Um cartaz pequeno carregado por uma delas fazia referência a ele. Assim que a câmera deixou as duas seguirem seu caminho, encontrou um homem vestido de branco, que levava o filho pequeno, de cerca de 5 anos, pela mão. Quando questionado sobre o que o havia levado ao protesto, ele respondeu que era evangélico, estava ali contra a corrupção, por um futuro melhor para o filho, pelo resgate da moral, da família, de valores que, para ele, o Brasil estava perdendo.

E assim, tudo estava nas ruas de 2013. Um episódio, talvez, inédito no mundo. No mês de junho, quando os protestos que já vinham acontecendo em várias capitais, desde a “revolta do busão”, em Natal, em setembro de 2012, passaram a acontecer simultaneamente em todo o país, as ruas uniram os movimentos já articulados e experientes que pediam a redução das tarifas de transporte público, com pessoas que nunca tinham participado de nenhuma atividade de militância e levavam apenas um cartaz contando que haviam deixado o Facebook para estar ali. Todo o caldo político e cultural do país tinha saído de casa.

Para o sociólogo William Sewell Jr, o que faz eventos serem “históricos” é sua capacidade de “mudar o curso da História”, dar à luz “novas estruturas múltiplas, sobrepostas e relativamente autônomas”. A ideia de que “algo histórico” fervilhava no Brasil naquele ano estava também na vontade de nomear logo o que acontecia. Nos primeiros protestos de São Paulo, quando a Polícia Militar já respondia com bombas de gás lacrimogêneo e truculência, as ruas ganharam o nome de “revolta do vinagre”. Com o tempo, dependendo de quem conta a História, passaram a ser “movimentos de junho”, “jornadas de junho”, “levantes de junho”, “ciclo de protestos”. Mas eram História.

Foi a sensação que o antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares diz ter tido desde o início. No dia 20 de junho, quando cerca de um milhão de pessoas ocuparam a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, ele lembra de ter demorado para conseguir sair da estação de metrô. Com o protesto convocado pelas redes sociais, era difícil saber quantas pessoas iriam comparecer de fato às ruas. Quando se deparou com uma multidão, caminhando na mesma direção, cheia de rostos que ele, militante veterano, nunca havia encontrado em manifestações antes, ficou “comovido”.

O antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares | Foto: Joana Berwanger/Sul21

“O caráter histórico estava dado pela dimensão. Era algo inusitado e era para mexer as estruturas. Uma expressão que eu usava muito era ‘deslocamento de placas tectônicas da sociedade brasileira’. Aquelas camadas mais profundas geológicas. É como se houvesse o desprendimento de energias como num terremoto. Ninguém controla isso. Não está canalizado, havia essa pluralidade de pautas, de valores. Além de solidariedade, havia violência, não só dos black blocs, mas de grupos que não permitiam que os outros viessem com bandeiras, a brutalidade policial que unificava todo mundo, as brigas internas, interpretações diferentes. Eu fui acompanhando, não só pelo interesse de pesquisa, mas pela vida mesmo”, conta ele.

Mesmo passados cinco anos, a dinâmica de 2013 ainda é difícil de ser reduzida em uma definição única.

“Como a gente consegue entender isso que aconteceu? Até hoje, politicamente, academicamente, é um debate sobre o que foi de fato todo aquele processo de conflito. Uma coisa inédita, que a gente viu um pouco na greve dos caminhoneiros, é ter uma mobilização que passa a ser disputada por outros grupos políticos. O MST fazia uma manifestação, ninguém ia disputar a manifestação do MST. A CUT fazia uma manifestação, ninguém ia disputar. O que a gente vê de 2013 para cá – que tem a ver com algumas dinâmicas novas, como as redes sociais – é que tu tens um processo de mobilização que passa a ser objeto de disputa. A gente não conseguia entender o que estava acontecendo, porque os grupos mudavam, as pautas mudavam, tem aquela dinâmica de conflito, mas não se sabia muito bem para quê”, analisa Marcelo Kuhnrath, professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e coordenador do Grupo de Pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento.

Hoje, 2013 parece ainda um processo em aberto. Como se o Brasil, nas palavras de Soares, seguisse “sob seu o signo”.

Faísca de começo (ou Se a Copa do Mundo não fosse nossa)

Reivindicação por melhores serviços públicos se contrapunha ao Mundial que viria um ano depois | Foto: Ramiro Furquim/Sul21

Embora tenha pegado o país de surpresa, numa primavera que ninguém esperava em pleno inverno brasileiro, 2013 não aconteceu do nada e pode não ter sido tão espontâneo quanto pareceu.

Movimentos lutando contra o aumento das tarifas de transporte público, como o Bloco de Luta em Porto Alegre ou o Movimento Passe Livre (MPL) em São Paulo, já ocupavam tradicionalmente as ruas e não começaram seus protestos naquele ano. Na capital gaúcha, a primeira do país a sair às ruas em 2013 pela redução das tarifas, algo já cozinhava desde o episódio de manifestação diante do símbolo da Copa do Mundo, um tatu-bola gigante, instalado pela Coca-Cola em frente ao Mercado Público. O mascote “Fuleco” ganhou uma área privada e proteção da Brigada Militar em pleno território público do Centro da cidade. Mas, no dia 4 de outubro de 2012, a manifestação que começou pacífica, protestando contra a privatização dos espaços de todos, “se transformou em uma guerra campal” entre manifestantes e BM.

O episódio que terminou com policiais e civis feridos redefiniu a forma de agir da polícia militar gaúcha e ganhou repercussão junto a movimentos no resto do país. O que acontecia aqui, acontecia também em outras capitais que seriam sede de jogos no Mundial, no ano seguinte, e começavam a ter seus comitês populares para contrapor as pautas do Estado. Em maio, na capital gaúcha, por exemplo, o corte de árvores da Avenida João Goulart, para abrir espaço para mais carros em época de Mundial, teve forte mobilização popular.

A antropóloga Rosana Pinheiro Machado defende que tudo que envolveu a Copa do Mundo no Brasil tem um papel que não pode ser esquecido quando se fala em junho de 2013. Rosana diz que “não vê junho como um mês no calendário”, mas, “como um processo de jornadas que começa em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, na virada do ano, com uma série de protestos contra a Copa, contra as remoções, contra o aumento da tarifa” e segue até a própria Copa, em 2014.

“Havia ali uma oportunidade que começa, como no Rio de Janeiro, com os comitês populares da Copa, um clima de ebulição social e faz desse um momento muito específico. Ali houve um momento de contágio, porque a gente vinha dum processo de recalque, num sentido psicanalítico, de ver acontecer a Primavera Árabe, ver Occupy e os movimentos [brasileiros] pensarem que também tinham que fazer algo. A Copa começou a explodir pequenos grupos e veio com esse processo de contágio das primaveras. Era justamente o momento em que a sociedade estava [vivendo] uma maturidade política, tinha recursos para se mobilizar. Geralmente, os grandes protestos não acontecem em fases de grande crise. O que vai acontecer é uma combinação de fatores única”, explica ela.

Ativistas derrubam mascote da Copa do Mundo, no Largo Glênio Peres, e são violentamente reprimidos pela Brigada Militar | Foto: Ramiro Furquim/Sul21.com.br

Luiz Eduardo Soares concorda e segue a mesma linha dela. Para ele, a Copa ficou simbolizada nas obras que estreitaram ainda mais as relações das grandes empreiteiras nacionais com o Estado, num país que tinha deficiências na oferta de serviços públicos básicos, mas havia escolhido erguer templos do futebol com dinheiro público. Um sentimento sintetizado na revolta contra uma declaração do ex-jogador, herói do pentacampeonato na Copa de 2002, Ronaldo Nazário. Em plena onda de junho, ele tentou diminuir as reivindicações populares dizendo que “Copa não se fazia com hospitais”.

“Mesmo os que não participavam de protestos, que gostavam de futebol, a maioria concordava que aquele recurso não se justificava quando nós tínhamos tantas outras necessidades. Sobretudo depois que se descobrem todos os outros recursos para a corrupção, elefantes brancos que foram construídos em cidades que nem tinham tradição de futebol. A Copa não oferece uma síntese, é mais um palco que intensifica emoções que são mobilizadas, gente de várias partes do mundo vêm e tudo que está se desprendendo emerge de novo em direções contraditórias”, diz Soares.

Mas há ainda outro fator. Assim como os protestos, as ideias que estavam em pauta em todas essas discussões também não nasceram do nada. Soares cita Alexis de Tocqueville (1805-1859), para quem não há revolta na impotência. A ideia que deu base a um de seus primeiros textos sobre o que o país passava naquele 2013: “O Brasil se revoltou, se rebelou, foi às ruas, porque melhorou muito”. A tese era de que a ascensão significativa que vinha sendo vivida por classes sociais tradicionalmente marginalizadas fez crescer também as expectativas.

Professor da UFRGS, sociólogo Marcelo Kunrath | Foto: Giovana Fleck/Sul21

Segundo o professor da UFRGS Marcelo Kunrath, a institucionalização de parte dos conflitos sociais, através da criação de comissões e comitês, esvaziou em parte a ação nas ruas. Ele conta que, no início dos anos 2000, sempre que contava para alguém que estudava movimentos sociais, ouvia em resposta que “isso havia acabado”.

“O que a gente vê desde 2010/2011, tanto do campo mais progressista, que queria radicalizar e aprofundar as transformações e achava que a opção institucional era o limite, quanto no campo conservador, que queria processo de confrontação mais radical, mas também não via nas instituições essa oportunidade, esses dois grupos vão pressionando e tentando confrontar essa institucionalização política que mais ou menos se construiu no Brasil. O ano de 2012 já foi bastante conturbado em termos de confrontos e conflitos. Havia uma efervescência de conflitualidade, mas tudo muito disperso”, aponta ele. “A grande incógnita até hoje é como tudo aquilo conseguiu convergir naquele momento”.

Talvez porque, apesar de inserir pautas marginalizadas como questões do povo negro, LGBTs, mulheres, os governos do Partido dos Trabalhadores também tenham deixado de ser esquerda. Kunrath cita, por exemplo, o trabalho de um de seus orientandos que estudou a trajetória que levou à derrota da política de combate à homofobia no governo Dilma Rousseff. Em nome da política de coalizão, a esquerda nunca foi majoritária nos acordos que sustentaram os governos petistas. A maioria sempre pertenceu aos setores conservadores do Congresso e, para mantê-la, as concessões eram obrigatórias.

Mesmo assim, até abril de 2013, como lembra o professor, Dilma ainda tinha 65% de aprovação e parecia já caminhar para a reeleição no ano seguinte. Junho vira o jogo e o governo não sabe responder. No Rio Grande do Sul, governado então por outro petista histórico, o ex-ministro da Justiça Tarso Genro, a resposta da Brigada Militar cria uma contradição ainda maior. “Quem se identificava com o campo petista, pensava, ‘o nosso governo está nos reprimindo?’. Isso foi muito contraditório nas assembleias do Bloco de Luta”, diz ele.

Proibido proibir

No meio da multiplicidade de pautas, “sem violência!” passou a ser um dos principais gritos nas manifestações de todo o país, naquele junho. A reação das polícias militares, tentando parar as ruas com “tiro, porrada e bomba”, se repetia em todas as cidades. Em Porto Alegre, com a lição do episódio do mascote da Copa, a Brigada tentava evitar conflitos diretos entre policiais e manifestantes, mas as histórias de abusos também seguiram. Na ressaca da manifestação do do dia 13 de junho, por exemplo, pessoas que estavam dentro de um bar na Cidade Baixa foram rendidas pela Brigada, que procurava quem havia estado no protesto. O episódio foi registrado em vídeo.

Para Soares, foi a indignação contra a violência policial que fez com que o Rio aderisse em massa aos protestos. Especialmente depois que a grande imprensa, quando viu seus próprios repórteres virarem alvos, mudou o discurso. Os manifestantes passaram a ser separados entre “pacíficos” e “vândalos”, entre aqueles que não mereciam e os que mereciam a resposta da repressão. A mudança na narrativa, que aconteceu em questão de dias, foi inédita. Para o sociólogo, que chegou a escrever uma peça de teatro chamada Entrevista com vândalo, ela “foi muito inteligente no pior sentido da palavra”. Ao mesmo tempo em que foi gatilho para o início da nacionalização, foi também o que ajudou a diminuir a onda de junho.

“O que o governo [de Sérgio] Cabral fez? Havia uma manifestação contra ele, no Leblon, onde ele morava, uma área nobre da cidade do Rio de Janeiro. A orientação foi: sem polícia, eles vão criar a própria situação, queremos só a filmagem para todo o Brasil, porque eles próprios vão se redefinir como vândalos. Essa era a armadilha. Sem polícia, sem nada, a violência ainda existia. Quebraram as lojas todas, com a Globo no ar o tempo todo, até isso se fixar bastante. Eu acredito que haja aquele que é completamente incapaz de avaliar a situação, que foi pela catarse, mas havia, obviamente, infiltrados. Com esse propósito, sobretudo, de lançar a primeira pedra, porque depois os outros vêm atrás, estava legitimada a truculência policial. Com isso se paralisaram movimentos de outras áreas da sociedade”, analisa.

Cavalaria da Brigada Militar mobilizada para conter protesto no dia 17 de junho de 2013 | Foto: Ramiro Furquim/Sul21.com.br

A novidade teria sido introduzida pelo jornal Zero Hora, de Porto Alegre, ainda em abril de 2013, quando os protestos contra o aumento das tarifas de transporte público chegaram a reunir 5 mil manifestantes, segundo Kunrath.

“É uma mudança entre condenar o protesto, como era a cobertura anterior (protesto é igual a baderna, manifestante é igual a baderneiro), para uma ideia de que o protesto é legítimo, o que não é legítimo são as táticas violentas. O vandalismo não é legítimo. Por exemplo, a mudança do Arnaldo Jabor, que numa semana compara os protestos ao PCC, na outra, fala que é a juventude consciente, cidadã. Tem uma mudança de editorial que não pode ser explicada por uma ocorrência pontual, teve avaliação de alguma coisa. Se tu pegar depois que a imprensa altera sua cobertura, o índice de aprovação aos protestos dispara. A ‘gente de bem’ vai para a rua. Tem pequenas e médias cidades do Brasil em que explodiram os protestos, isso que foi a nacionalização”, aponta ele.

A cientista social e antropóloga Rosana Pinheiro-Machado | Foto: Joana Berwanger/Sul21

O uso da figura do “vândalo” para justificar a violência do Estado não é foi novidade de 2013, na sociedade brasileira.

“A mídia brasileira, desde o tempo do Império, atua na construção de uma sociedade que ela considera normatizadora. A figura do marginal, do vagabundo, vem desde as capoeiras, dos protestos do início do século XX no Rio de Janeiro, todos esses personagens que ocupam centros urbanos e que o Estado não considera a ordem. A ocupação do espaço público que não é desejada, nem das elites, sempre foi estigmatizada e marginalizada no discurso público”, explica Rosana Pinheiro Machado, que tem como um de seus ramos de pesquisa a construção do espaço público nas cidades. “Você separa o manifestante que você gosta, que vai atuar dentro de um script que é aceitável, do outro. Os próprios governantes – e aí inclui Fernando Haddad e Dilma – ao comprar a narrativa dos black blocs como arruaceiros, como vândalos, reproduzem isso dentro da política à esquerda. Isso acho que é o que mais decepciona”.

A resposta do governo federal, com pronunciamento de Dilma pedindo “manutenção da ordem”, em rede nacional, também foi na contramão. Quase três anos depois, logo após a votação de seu impeachment na Câmara dos Deputados, a mesma Dilma sancionou a chamada “lei antiterrorismo”, que fragilizaria ainda mais os direitos à manifestação em espaço público.

Um levantamento realizado pela Artigo 19, sobre os cinco anos de junho de 2013, mostra que, desde os protestos realizados naquela época, a resposta dos Poderes de Estado – Executivo, Legislativo e Sistema de Justiça – tem sido “uma série de intensas e sofisticadas restrições, marcadas ainda pela articulação institucional”. Em um infográfico onde analisa estes aspectos, a organização aponta que “a repressão policial mesclou-se a outras iniciativas de limitação à liberdade de expressão e ao direito de manifestação” e que “o panorama resultante de criminalização dos protestos relaciona-se com um cenário mais geral de retrocesso na garantia de liberdades e direitos básicos, de diminuição dos espaços de participação e ocupação do espaço público, e da fragilização das instituições democráticas do país”.

Direita volver

Ato no Parcão pelo impeachment de Dilma, em 2016 | Foto: Guilherme Santos/Sul21

Passados cinco anos, enquanto parte da esquerda segue se referindo “às jornadas de junho”, outro lado, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abraça a narrativa de que os protestos “foram o início do golpe” que terminaria por derrubar Dilma, um ano e meio após sua reeleição. De fato, depois de 2013, o Brasil enxergou a cara de sua “nova direita”. Movimentos jovens, bem articulados nas redes sociais, que aprenderam a usar as ruas e conseguiram mobilizar multidões em torno do impeachment.

O professor Marcelo Kunrath lembra que uma das coisas que logo despertou sua curiosidade em 2013 foi um movimento chamado “Vem Pra Rua”. Até então, ele nunca havia aparecido no radar de quem estudava movimentos sociais, mas sua página no Facebook já passava de 40 mil seguidores. Em comparação, a do Bloco de Luta Pelo Transporte Público, movimento que já se tornara tradicional na cidade, tinha pouco mais de 20 mil. Tudo acontecendo, aparentemente, de uma hora para a outra.

“No campo de estudos sociais dos protestos, tem uma visão da espontaneidade e tem outra da intencionalidade. Eu, teoricamente, estou mais na linha da intencionalidade. Protestos são construídos, movimentos sociais são construídos. Eles não nascem porque tem um problema, não nascem espontaneamente”, diz ele.

Hoje, Kunrath diz trabalhar com a hipótese de que os setores “conservadores” identificaram nas ruas de 2013 a possibilidade de colocar a pauta anticorrupção e associá-la a ideia anti-PT. Seis anos antes, o Brasil já tinha recebido sua própria filial de uma rede neoliberal transnacional, com origem nos Estados Unidos que vinha buscando preparar jovens que levantassem esses movimentos, a Estudantes Pela Liberdade (Students for Liberty). O Movimento Brasil Livre (MBL) surge daí. Um de seus principais idealizadores, Juliano Torres, é ligado à organização.

“A gente tem que pensar que vários desses grupos já vinham tentando fazer protestos desde 2007, com o Mensalão. Eles tentaram, fizeram vários, não pegou, mas a estética e simbologia são as mesmas que a gente vê em 2013 e, depois, nas manifestações pelo impeachment. O discurso da corrupção como centralidade, todas essas imagens do ‘gigante acordou’ e de indignação do cidadão de bem contra a corrupção. Não tem como entender o Vem Pra Rua com 45 mil [pessoas] se não tivesse algum campo articulador que, mesmo sem ser visto por quem era de fora, já estava em ação naquele momento”, aponta.

Caroline Scherer, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento da UFRGS | Foto: Giovana Fleck/Sul21

Assim como junho de 2013 não é demarcado por um mês, mas um processo antes e depois dele, Caroline Scherer, que também integra o Grupo de Pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento da UFRGS, acredita que a articulação dos novos atores da direita também seguiram o mesmo ritmo. Caroline estuda as chamadas “revoluções coloridas”, como se convencionou chamar as manifestações ocorridas no início dos anos 2000, que derrubaram governos considerados anti-EUA, especialmente na região do Leste Europeu, em antigas repúblicas da União Soviética. Por lá, era evidente o apoio dos Estados Unidos às derrubadas, sempre marcadas pelo uso de ação direta, sem violência e participação de estudantes e da mídia.

A pesquisadora, porém, trabalha com a tese de que a tática não ficou restrita à Europa, ela também teria sido usada para interferir em governos da América Latina. Além da Students for Liberty, ela cita a rede Atlas Network, como exemplos de think tanks, ONGs e organizações internacionais vinculadas a uma ideologia liberal ou neoliberal, que entraram no Brasil recentemente.

“Os organizadores nacionais do movimento Vem Pra Rua, Rogério Chequer e Colin Butterfield, argumentam que já estão se mobilizando há muitos anos, desde o caso do Mensalão ou daquele avião da TAM (acidente ocorrido em 2007, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que teve a falta de estrutura do local como um de suas causas). A própria marca Vem Pra Rua, ela surge como hashtag no Facebook, em 2013, ainda que o movimento alegue que se organiza em 2014, na intenção de fazer ações de rua que questionam o governo Dilma e que possam contribuir para a vitória da oposição. Mas 2013 me parece um momento de teste. Esses setores conservadores, assim como os que dão origem ao Revoltados Online e os que fundam o MBL, percebem que existe uma oportunidade de disputa, de eles se organizarem e veicularem suas pautas específicas. Eles conseguem se mobilizar ali em conjunto com a mídia. No momento que massifica, eles percebem que têm entrada e é uma oportunidade”, explica ela.

O que mostra que o fenômeno conservador brasileiro recente é algo que passa por 2013, mas não se define apenas pelos protestos ocorridos ali. Em 2014, o Vem Pra Rua ajuda a organizar atos para a campanha de Aécio Neves, puxa protestos alegando fraude eleitoral na vitória de Dilma, até chegar à votação do impeachment. Como vem sendo apontado por outros pesquisadores, Caroline acredita que o começo está em 2007, com o caso do Mensalão, que abre um flanco, não só nos governos do PT, mas no sistema político como um todo.

Ato no Parcão a favor do impeachment | Foto: Guilherme Santos/Sul21

“Apesar de, naquele momento, não ter grandes protestos contra a corrupção, tem taxas decrescentes de confiança na democracia e no sistema político. Me parece que isso é muito importante para que as manifestações contra a corrupção assumam esse caráter em 2013. Passado o Mensalão, Lula foi reeleito, parecia que estava tudo bem, democracia consolidada, mas não se olhou para essa questão da legitimidade. Acho que isso produz um bom cenário para a indignação”, avalia ela. “2013 é o início do caos. Desorganiza muito as forças políticas que já existem, insere novos atores na nossa dinâmica política, institucional e nas ruas. Como é um episódio que insere muita incerteza quanto ao futuro, gera muita pulverização, ninguém tem uma hegemonia construída no momento e qualquer um pode ser a liderança central”.

Rosana critica a ideia de que junho de 2013 tenha sido a origem do conservadorismo. Assim como o ciclo de protestos de junho, na análise dela, essa onda também seria fruto de uma série de subjetividades políticas. Num país extremamente conservador, como o Brasil, os movimentos de direita souberam aproveitar o gatilho.

“Houve uma brecha no sistema, uma brecha puxada à esquerda por uma luta, em última instância, por democracia radical, por melhores serviços públicos, anti-liberalismo, e que deu oportunidade para a direita se encontrar, se organizar e capitalizar em cima de uma revolta anti-sistêmica. Acho um absurdo quando escuto a hipótese de que junho gestou o golpe. Acho que é sempre mais interessante pensar como a esquerda e como o governo Dilma não responderam como tinham que responder a essa revolta anti-institucional e contra o establishment. Ao contrário, Dilma adota uma agenda mais neoliberal ainda. O governo enfraquece e há uma oportunidade política e econômica para a direita se organizar”, defende Rosana.

É tudo verdade

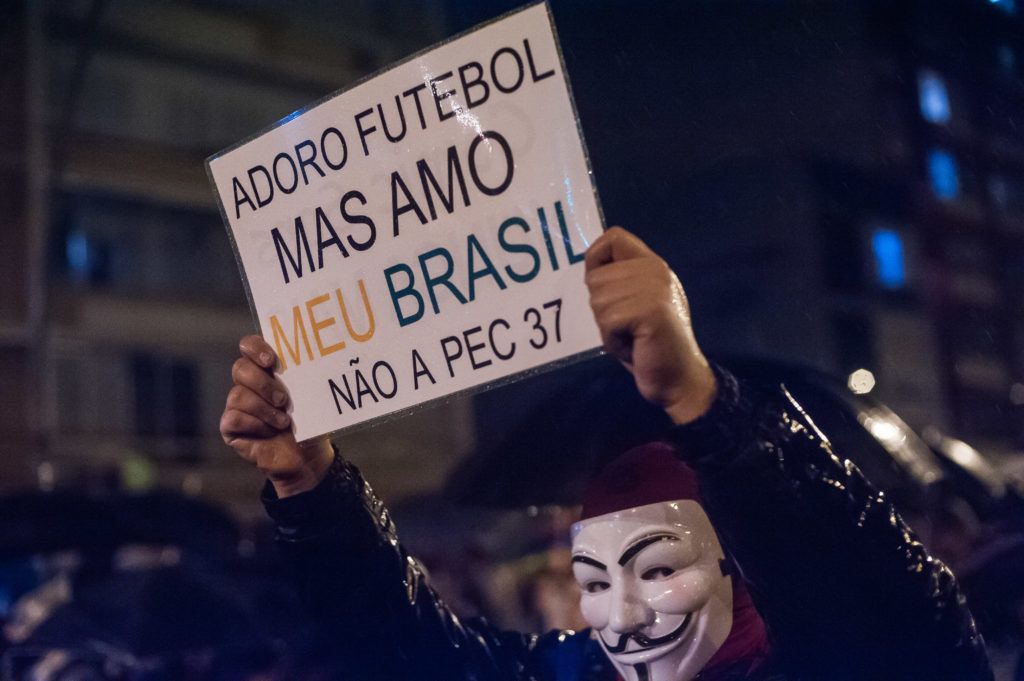

Manifestante em protestos de junho de 2013: contra a Copa e a PEC que estabelecia que poder de investigação criminal fosse exclusivo da polícia | Foto: Ramiro Furquim/Sul21

Olhando com a distância de cinco anos, ainda fica a sensação de que, se não estamos mais no olho do furacão de 2013, ainda sentimos a força centrífuga dele por perto.

Para Luiz Eduardo Soares, “nós, hoje, vivemos sob o signo de 2013, sob o signo da intensidade”. Muito porque o país não conseguiu resolver o que foi levantado nesses últimos anos. Na esteira do ano-evento, o Brasil viveu o questionamento de espaços geopolíticos com os rolezinhos; passou pelos protestos da Copa do Mundo, que se manifestavam de uma forma dentro dos estádios (com xingamentos à Dilma), de outra fora (com repressão policial a quem protestava contra a realização do evento); viu protestos maiores que 2013 pedindo o impeachment da presidente reeleita e a pauta da intervenção militar ganhando simpatizantes; a Primavera Feminista na rua enfrentado o Congresso mais conservador desde a ditadura; a queda de Dilma; as ocupações de escolas secundaristas; eleições municipais onde votos brancos e abstenções ganharam dos candidatos eleitos; a caça às bruxas em exposições de arte; um ex-presidente ser condenado e preso, o atual mandatário escapar quatro denúncias e seguir livre.

Protesto do Bloco de Lutas Contra a Fifa, durante a Copa em Porto Alegre. Na foto, Brigada Militar lança bomba de efeito moral próximo à fotojornalista | Foto: Ramiro Furquim/Sul21

“A linguagem institucional não permitiu coesionar rua e instituições. A desconexão permaneceu. Essa energia, de qualquer forma, atravessou, aquele momento, mas sobrou, no sentido de que nem toda ela foi filtrada e canalizada. Muita energia continuou girando no meio da rua. Era como se nós tivéssemos as faíscas todas esperando um pouquinho de gasolina, um pouquinho de mal estar e algum tipo de condução política”, analisa Soares. “Nós éramos e somos, em algum sentido, ignorantes, em relação ao que se passou, porque essa era a pré-condição para tentar enfrentar de olhos abertos, de modo mais desarmado, menos defensivo, menos preconceituoso o que estava em curso”.

A partir de 2013, o Brasil entrou em outra dinâmica política, social, foi o momento em que todas essas tensões ganharam a rua. Mas, enquanto em junho as ruas de 2013 conseguiram ver pessoas com pautas distintas e contraditórias caminhando no mesmo protesto, depois dali, a polarização do país se aprofundou, como avalia Marcelo Kunrath.

“Como a gente fala em cidadania num país que tem pessoas vivendo sob condições sub-humanas, inaceitáveis sob qualquer ponto de vista? Mas, nós aceitamos e chamamos de democrático. Tem um grupo que quer seu país de volta, tem outro que não aceita mais viver nesse país. Isso dá para processar institucionalmente? Não, porque não há democracia que suporte”, explica ele. “Acho que vai ter que ter algum distanciamento temporal, político desse processo para a gente ler ele de uma forma um pouco menos parcial e engajada. Eu vejo que vai ser visto como um momento que mudou a História do país. Se para o bem ou para o mal? Espero que para o bem”.

Caminhada pedindo renúncia de Temer e a realização de Diretas Já, depois de vazamento de áudio em que negocia propina com dono da empresa JBS | Foto: Guilherme Santos/Sul21

Para Rosana, dizer que ainda não se compreendo “junho” é “má vontade”. Ela o define como o momento que o Brasil vivia estabilidade econômica, com novas atividades políticas sendo gestadas, um momento de abundância que, como ensina a Sociologia, torna favorável o surgimento de sujeitos políticos, que demandam por mais direitos. Mais direitos diante de um país que, em meio a escândalos de corrupção e demandas de melhores serviços públicos, resolveu ser palco de uma Copa do Mundo. Junto a isso, o mundo vinha sendo contagiado por novos movimentos internacionais que reivindicavam as ruas, começando com a Primavera Árabe, passando pelos movimentos de Indignados no sul da Europa até o Occupy, diante do coração do mercado financeiro, nos Estados Unidos.

“O que aconteceu em junho é excepcional, você só explica por uma combinação muito ampla de fatores. Não adianta aumentar a passagem e tentar replicar. Era um grito por tudo, que entra nessa onda global anti-sistema, anti-neoliberal, anti-corrupção – falo num sentido mais à esquerda, não moralista e antipetista, mas no sentido de uma revolta contra a relação entre Estado e grandes corporações. Hoje, a sociedade se polarizou, as redes se polarizaram, você não vai ter mais aquele momento, mas é possível ter coisas inesperadas como a greve dos caminhoneiros. Essas ebulições e esses momentos de revolta só param quando a gente voltar a ter estabilidade institucional”, diz Rosana.

E, como o começo de uma onda de protestos, a estabilidade também não tem previsão para acontecer.

Manifestante em protesto de 20 de junho de 2013, em Porto Alegre | Foto: Ramiro Furquim/Sul21

0 comentário